11.07.2025, Startseite

Wie viel Denken steckt in der Kunst?

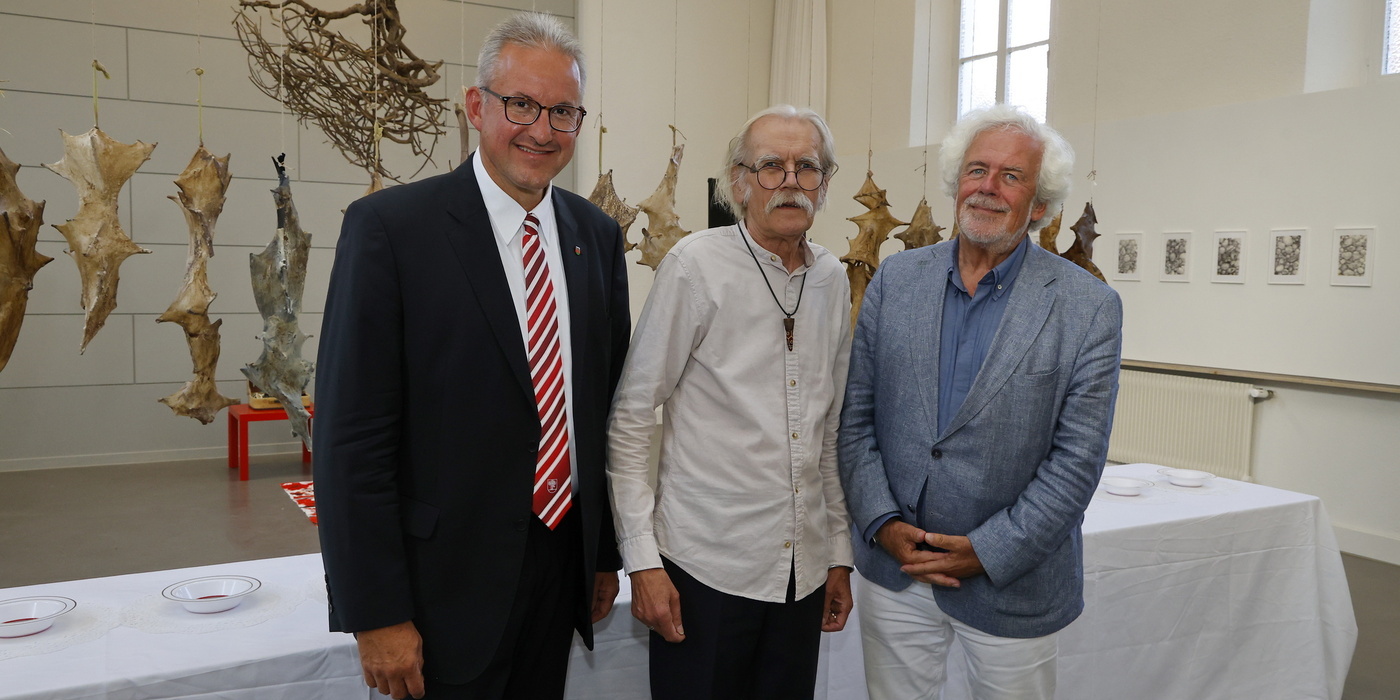

Vernissage zur Ausstellung „Art is not about Beauty – Art is about Thinking“: (v.li.) Bürgermeister Matthias Renschler, Künstler Hartmuth Schweizer und der Literatur- und Medienwissenschaftler Prof. Dr. Jochen Hörisch, der in Schweizers Werk einführte. Foto: Helmut Pfeifer

Vernissage zu Hartmuth Schweizers Ausstellung „Art is not about Beauty – Art is about Thinking“

„Das Abendmahl ist weltklasse“, ruft einer der zahlreichen Besucher mit sichtlicher Begeisterung mitten in Hartmuth Schweizers Ausführungen hinein. Der lässt sich davon nicht irritieren, sondern nimmt das Lob über seine Installation aus zwölf mit roter Flüssigkeit gefüllten Tellern mit Freude zur Kenntnis. Ohnehin ist die Vernissage zu „Art is not about Beauty – Art is about Thinking“ in der ehemaligen Synagoge keine ganz gewöhnliche Eröffnung einer Kunstausstellung: Denn zuvor hat Bürgermeister Matthias Renschler den langjährigen Kunstbeauftragten Schweizer für seine großen Verdienste mit der städtischen Bürgermedaille in Silber geehrt (siehe dazu den eigenen Bericht). Und die Einführung in Schweizers Werk übernimmt mit Prof. Dr. Jochen Hörisch (Universität Mannheim) ein renommierter Literatur- und Medienwissenschaftler, der unter anderem zu den vielfältigen Dimensionen des Verstehens jeder Art von Medien geforscht und veröffentlicht hat. Sein Vortrag fordert die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist gleichzeitig überaus aufschlussreich. „Vielen Dank für dieses Seminar im Denken, Kunst verstehen und Zeichen deuten“, sagt Schweizer selbst.

Bürgermeister Renschler liefert dem emeritierten Professor schon in seiner Laudatio auf den Kunstbeauftragten in der Laurentiuskapelle die Steilvorlage, ohne dass sich die beiden abgesprochen hätten. „Kunst muss nicht gefallen“, habe Schweizer einmal zu ihm gesagt, so der Bürgermeister, als sie sich über einen möglichen Ankauf für die städtische Kunstsammlung uneins gewesen seien. Dass es in der Kunst für Schweizer nicht um die Schönheit, sondern um den schöpferischen Gedanken gehe (so der Titel der Ausstellung), könne er akzeptieren, sagt Renschler. Aber er bittet mit einem Schmunzeln darum, ihm nachzusehen, „wenn ich mich auch für Kunst begeistern kann, die mir gefällt“. Das quittiert das Publikum ebenfalls mit Schmunzeln und auch mit Zustimmung.

Prompt stößt Jochen Hörisch bei der Vernissage ins selbe Horn. Er bescheinigt Schweizer „eine steile These“, die dieser gar nicht nötig habe, beherrsche er sein Handwerk doch souverän. „Das ist eine These, der ich widersprechen werde“, kündigt Hörisch an – er tut es mit einem wissenschaftlichen Ansatz, klug und mit pointiertem Witz, der die Zuhörer gespannt lauschen lässt. „Denken“, so der Professor, sei „eine Strategie der Verknappung“, was gut sei, führe es doch dazu, dass nicht jeder jeden „Blödsinn“ von sich gebe, der ihm durch den Kopf gehe. Und die Kunst? „Keine Frau sieht so aus, wie sie Picasso gemalt hat.“ Hörisch meint: „Die Kunst produziert Überfluss.“ Und: „Damit pfuscht sie dem Gott der Genesis ins Werk.“ Dieser ersten Schlussfolgerung fügt er als weiteres Beispiel die Treppen im Werk M.C. Eschers hinzu: „Die kriegt kein Ingenieur nachgebaut“, sagt Hörisch. Damit habe man ein „eigentümliches Verhältnis“ zwischen dem künstlerischen Genie, dem Ingenieur und dem Gott der Genesis, also der Schöpfung. Das führe zur Frage: „Wie viel Denken steckt in der Kunst?“

Prof. Hörisch hat seine Antwort im Gepäck: „Nicht der Künstler denkt etwas“, das er dann umsetzen wolle. Sondern: „Das Denken kommt zu ihm und er setzt es um.“ Der Betrachter könne dann nicht anders, als mit dem Ergebnis „etwas zu assoziieren“ – also, sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Hörisch drückt es treffend in heute kaum noch verwendetem Deutsch aus: „Mir deucht. Oder: Mich dünkt.“ Paradebeispiel dafür ist aus seiner Sicht das Abendmahl, ohnehin „ein faszinierendes Ritual“ (das sich auch in Hörischs Forschung wiederfindet). In Schweizers Installation ergebe sich aus den zwölf Tellern und der Assoziation von Blut „eine Offenbarung von Sinn, die sich sonst nicht einstellen würde“. Er bescheinigt Schweizer, mit seiner Sicht zu Kunst und Schönheit, „ganz bei Immanuel Kant“ zu sein. „Kunst ist etwas, das zum Denken veranlasst.“ Beim Betrachter „stellen sich Einsichten ein“, so Hörisch, der einen „unglaublichen produktiven Faden“ sieht, der sich durch Schweizers Werk spannt. Und er sagt: „Du machst das mit Kunstwerken, die sehr schön sind.“ Final zusammengefasst: „Deine Kunst ist wohl bedacht und gut durchdacht und sie ist schön.“

Schweizer stimmt Prof. Hörisch in vielem zu, auch wenn er sich natürlich weiter am Begriff der Schönheit reibt. Oft empfinde man Symmetrisches als schön, habe gegen das Formlose aber Vorbehalte, sagt er mit Blick auf am Boden liegende Küchentücher, die zwar regelmäßig angeordnet sind, aber wild mit roter Farbe bekleckst wurden. „Rot ist eine schöne Farbe, es könnte aber auch Blut sein“, sagt Schweizer und gibt Hörisch wieder recht: „Ich assoziiere gerne.“ Deshalb gefalle ihm der abgestorbene Baum so gut, der Kronleuchter-ähnlich von der Decke der ehemaligen Synagoge hängt: „Es ist erstaunlich, wie er hier eine Bedeutung bekommt. Man hätte ihn auch auf den Grünschnittplatz bringen können.“ Und die seltsamen Kokons aus Strumpfhosen, Ästen und Wachs lassen ihn selbst über die Formen staunen und assoziieren, sodass die Objekte für ihn „eine biologisch-naturhafte Anmutung“ bekommen.

„Das Bild kommt zu mir“, sagt er, „wenn es beginnt zu entstehen, fühle ich mich wie ein Schöpfer.“ Und später während der Führung durch seine Ausstellung, die mit ganz unterschiedlichen Werken auch in der Alten Apotheke zu sehen ist: „Ich denke nicht darüber nach, was ich zeichnen möchte. Dann fände ich mich langweilig.“ Er zeichne Flächen voller Formen, „taste mich vor“, fange langsam an zu strukturieren, dadurch entstünden Beziehungen, das stelle ihn zufrieden. „Als ob ich die Evolution nachstelle“, sagt er mit Bezug auf seine früheren naturwissenschaftlichen Studien, die für ihn eng mit der Kunst verbunden sind. Und: „Spielen ist für mich etwas Göttliches.“ Schweizer sagt: „Kunst ist auch eine Möglichkeit, über unsere Welt nachzudenken.“ Dazu laden seine vielfältigen Zeichnungen, Installationen, Objekte und Sammlungen ein. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage vom Trio Huckleberry Hearts aus Heidelberg.

Info: Die Ausstellung „Art is not about Beauty – Art is about Thinking“ ist bis 27. Juli jeweils sonntags von 15 bis 17 Uhr in der ehemaligen Synagoge und der Alten Apotheke zu sehen.